ⓒ 데일리중앙

[데일리중앙 석희열 기자] 내가 그녀를 만난 것은 대학 1학년 봄 밀양역에서였다.

그해 5월 어느 일요일 오후, 나는 근처 다방에 들어가 서울에 가는 기차를 기다리고 있었다. 당시에는 3,40분마다 다니는 버스를 타야 밀양읍내로 나올 수 있었기 때문에 1시간씩 기차 시간을 기다리는 것은 예사였다.

다방 안은 한산했고, 손님은 아무도 없었다. 나는 입구를 향해 자리를 잡았고, 노트를 꺼내 낙서를 하며 기차가 오기만을 기다렸다. 실내는 고시공부를 해도 좋을 만큼 조용했다.

그때 한 여자가 다방 안으로 들어왔다. 자리를 찾는가 싶더니 내게 등을 보인 채 앉았다. 주위는 한결 온화해졌고, 다방 아가씨는 엽차를 탁자 위에 올려놓고는 제 자리로 돌아갔다.

나는 그녀의 뒷모습에 취했고 자리에서 일어나 그에게 다가갔다.

"앉아도 돼요?"하고 말을 걸었다.

"예." 그녀는 고개를 끄덕이며 짧게 대답했다.

그렇게 우리는 합석을 한 뒤 시간 가는 줄 모르고 얘기를 쏟아냈다.

그녀의 검고 푸른 빛을 띈 큰 눈망울은 내가 말을 꺼낼 때마다 반짝였고 나를 향해 웃고 있었다. 주로 내가 말을 하는 편이었지만 그녀도 지루하지 않게 맞장구를 치며 이야기 꽃에 윤기를 더했다.

그녀는 스포츠에 관심이 있는지 그해 출범한 한국프로야구와 롯데자이언츠에 대한 얘기를 했다. 또 곧 출범할 프로축구에 대해서도 관심을 보였다. 부산경남을 연고로 한 팀을 좋아하는 듯했다.

웃고 떠들고 하면서 한 시간이 훌쩍 지났다. 그때까지 우리는 서로에게 "넌, 누구냐"고 물어보지 않았다.

한참 뒤에야 우린 같은 중학교 동창생인 사실을 알게 됐고, 그녀는 나를 빤히 쳐다보며 '호호호' 하고 큰 소리를 내며 웃었다.

그러는 사이 서울 가는 기차가 도착했다. 나는 그날 서울 가는 기차를 타지 않았다.

대신 그녀와 함께 부산으로 가는 완행열차를 탔다. 그때 나는 서울에서 대학을 다녔고, 그녀는 부산에서 직장생활을 하고 있었다.

한 시간쯤 열차가 달려 저녁 7시께 부산역에 도착했다. 우리는 약속이나 한 듯 근처 레스토랑에 들어가 식사를 하고 커피를 함께 마셨다.

식사를 마친 뒤 내가 화장실에 들러 손을 씻고 나오자 그녀는 진달래와 민들레가 곱게 수놓아진 손수건을 내게 건넸다.

커피는 달콤하고 따뜻했다. 진한 커피향을 한 모금 삼킨 뒤 나는 그녀에게 사귀자고 했다.

그러나 그녀는 내 말에 즉각 반응하지 않았다.

"내가 싫어?"

"그건 아니고."

"그럼 내가 좋아?" 나는 그녀의 마음을 확인하고 싶어 줄기차게 질문공세를 퍼부으며 대답을 재촉했다.

그러자 "응." 짧지만 분명한 대답이 돌아왔다. 그녀도 나를 좋아한다는 것이다.

우리는 바깥으로 나왔다. 오색 불빛이 출렁이는 부산의 밤거리는 사람들로 붐볐다. 남포동을 걸으며 우리는 함께 쏘다녔다.

지구 먼 중앙으로부터 불어오는 감미로운 봄바람이 그토록 나긋나긋한 줄 그때 처음 알았다.

밤 10시가 넘어 우리는 가까스로 헤어졌다.

나는 부산 누나 집에서 하루를 묵은 뒤 이튿날 아침 서울로 향했다.

그 뒤 나는 주말마다 밤차를 타고 부산으로 내려와 그녀를 만났다. 방학 때는 부산 누나 집에 머물며 거의 매일 그녀와 데이트를 즐겼다.

ⓒ 데일리중앙

그때 우리는 부산진역 앞에 있는 음악다방에 자주 가곤 했는데 F.R. 데이비드가 부르는 'Words'를 수도 없이 들었다.

또 남포동 거리를 쏘다니며 쉴새없이 울려퍼지는 임수정의 '연인들의 이야기'에 취하고 또 취했다.

돌이켜보면 그녀와의 만남은 늘 나를 격동시켰다.

그때 내 청춘은 젊음으로 푸르렀으며 삶은 희망으로 반짝였다. 세상이 온통 기쁨과 열정으로 빛나고 있는 듯했다.

대학은 지상에서 가장 아름다운 곳이라고 속삭이던 영국의 계관시인 존 메이스필드는 신앙처럼 나를 사로잡았다.

그러나 꿈 같은 나의 이런 생활은 얼마 지나지 않아 끝이 났다.

대학에서 군사교육을 거부한 나는 이듬해 7월 군대에 징집됐다. 6주 동안의 신병교육을 마친 내게 그녀가 면회를 왔다.

자대 배치를 위해 지급된 전투복은 몸에 맞지 않아 마치 괴뢰복 같았다. 그런 전투복을 입고 있는 나를 보니 절로 웃음이 나왔다.

'한걸음 한걸음 어언 삼십보'

그 뒤 나는 '청춘의 무덤'이라는 군대에서 30개월을 복무했고, 판문점이 바라보이는 육군 보병1사단에서 소총수로 빡빡 기며 병영생활을 이어갔다.

86년 2월 만기 제대한 뒤 그해 3월 다니던 대학에 복학했다.

전국의 대학가는 민주화 열기로 들끓고 있었다.

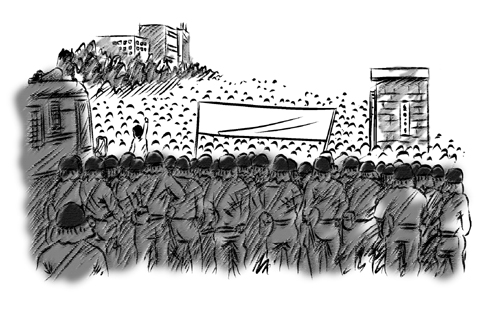

ⓒ 데일리중앙

캠퍼스는 시위와 최루탄 연기에 하루도 영일이 없었다. 방패와 곤봉, 최루탄으로 완전무장한 전투경찰과 화염병과 짱돌을 든 시위대가 매일 정문을 사이에 두고 충돌하며 숨막히는 대치가 이어졌다.

이 땅 4000만 민중과 전두환 군사파쇼의 전면적인 대결이 예고되고 있었다. 당시 반도 남쪽은 실로 혁명전야의 불길이 치솟고 있었다.

4월 중간고사를 앞두고 나는 잠시 부산으로 내려가 그녀를 만났다.

학생운동으로 미래가 불확실할 수 있지만 내 꿈을 이야기하며 졸업할 때까지 기다려달라고 했다.

그러나 나의 이러한 설득과 제안은 좌절됐다. 그녀는 그럴 수 없다고 했다. 여자 나이 스물 여덟이면 너무 늦다는 게 이유였다.

그녀는 그러면서 자기가 참여하는 한 종교집회(행사)에서 내가 그녀를 찾아내면 내 요청을 받아들이겠다고 제안했다. 수만명이 모이는 그 행사에서 그녀를 찾는 것은 그러나 불가능한 일이었다.

나는 서울로 올라왔고, 그로부터 얼마 지나지 않아 그녀의 청첩장이 내게 도착했다. 그 뒤로 몇 번 다시 만나 기다려달라고 사정을 해봤지만 소용이 없었다.

더군다가 학생운동에 심취해 있던 나로선 당시 상황에 적극 대응하지 못했다. 살면서 두고두고 회한이 사무치는 대목이다.

ⓒ 데일리중앙

질풍노도의 청년 시절, 그녀는 내 모든 지적 아름다움과 이데아의 탯줄이었지만 동시에 내 삶의 질곡이었다.

그녀는 어땠을까...?

석희열 기자 shyeol@dailiang.co.kr